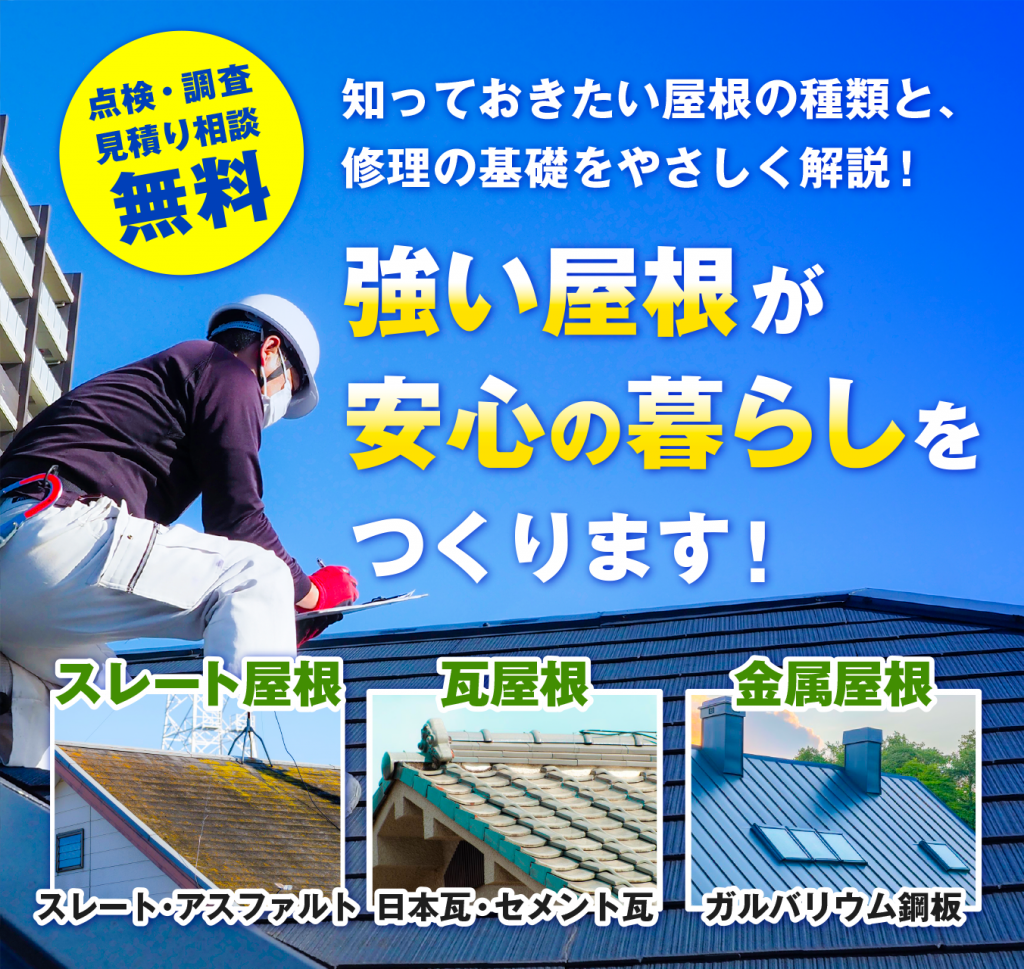

スレート(カラーベスト・コロニアル・パミール)、日本瓦、セメント瓦、トタン、アスファルトシングル、屋上・ベランダ防水(シート防水・ウレタン防水・FRP防水)のメリット・デメリットを詳しく解説

屋根材選びは住宅の性能や美観、そして屋根修理をした後の長期的なコストに大きく影響する重要な決断です。

現在、日本の住宅市場では様々な屋根材が使用されており、それぞれに独自の特徴があります。スレートや日本瓦といった従来からある材料から、近年注目を集めているガルバリウム鋼板まで、選択肢は多岐にわたります。

今現在のご自宅の屋根材によって、将来必要になる屋根修理費用が大きく変わるため、その知識を得ることは予算を組む際にとても重要になります。

本記事では、主要な屋根材7種類の詳細な特徴比較から、特に人気の高いガルバリウム鋼板の具体的なメリット・デメリット、そして実際に選ぶ際の注意点まで、屋根材選びに必要な情報を網羅的に解説します。屋根の修理やリフォームを検討中の方が、自分の住宅に最適な屋根材を選べるよう、わかりやすくご紹介していきます。

主要な屋根材7種類の特徴

日本で使用される屋根材にはそれぞれ異なる性能と価格帯があります。

ここでは代表的な7種類の屋根材について、その特徴を詳しく解説していきます。材料選びの参考として、各屋根材の基本的な性質を理解しておきましょう。

屋根材の種類【早見比較表】

※表は横スクロールできます(スマートフォンの場合)

| 屋根材の種類 | 見た目 | 耐用年数 | 劣化のポイント |

|---|---|---|---|

| スレート ・カラーベスト ・コロニアル ・パミールなど |

|

20-25年 ・実際の劣化症状は10年越えたあたりから見受けられます |

・スレートの割れや欠け ・表面のカビやコケ ・棟板金の釘の抜け ・棟板金の浮き上がり |

| 日本瓦 |  |

50-100年 ・実際の劣化症状は瓦は30年越えたあたりから見受けられます ・しっくいは15年越えたあたりから見受けられます |

・瓦の割れや欠け ・瓦のズレ ・土の流出 ・棟瓦の傾斜 ・棟瓦を留めている針金の破断 ・しっくいの劣化や欠損 |

| セメント瓦 |  |

30-40年 ・実際の劣化症状は25年越えたあたりから見受けられます |

・瓦の割れや欠け ・瓦のズレ ・土の流出 ・棟瓦を留めている釘の抜け ・しっくいの劣化や欠損 |

| トタン |  |

10-20年 ・実際の劣化症状は10年越えたあたりから見受けられます |

・表面のサビによる穴空き ・結合部分の釘の抜け ・結合部分の木材の腐食 ・棟板金の釘の抜け ・棟板金の浮き上がり |

| アスファルトシングル |  |

20-30年 ・実際の劣化症状は20年越えたあたりから見受けられます |

・屋根材のめくれ ・表面のカビやコケ |

| 屋上シート防水 |  |

10-20年 ・実際の劣化症状は10年越えたあたりから見受けられます |

・防水シートのつなぎ目の断裂 ・防水シートの浮きや波うち ・防水シートの防水性の低下 |

| ガルバリウム鋼板 |  |

30-40年 ・実際の劣化症状はほとんど見受けられません |

・メンテナンスフリー |

スレート(カラーベスト)とは?

スレート(カラーベスト・コロニアル・パミールなど)

スレートは現在広く普及している屋根材のひとつです。

セメントと繊維を主原料とした薄い板状の材料で、軽量性と施工のしやすさが特徴です。カラーベストやコロニアルという商品名でも知られており、多くの住宅で採用されています。

価格が比較的安く、工期も短縮できるため、建築コストを抑えたい場合に適しています。ただし、経年劣化により色あせや割れが生じやすく、定期的なメンテナンスが必要です。

スレート屋根は、混合素材によって大きく4つの種類に分類されます。

スレートの種類①天然スレート

天然の粘土板岩を使用した高級スレート屋根材です。

天然石特有の自然な風合いと独特なデザインが魅力で、他の屋根材では表現できない美しさがあります。

しかし、天然石は割れやすく、運搬時にも細心の注意が必要で、取り扱いが非常に困難です。また、国内生産量が少なく、主に海外からの輸入に頼っているため、高額になることが多く、日本ではあまり普及していません。

スレートの種類②石綿スレート(アスベスト含有スレート)

セメントにアスベスト(石綿)を混合して製造されたスレート屋根です。

軽量で費用が安く、耐久性にも優れていたため、1990年代前半まで広く使用されていました。しかし、アスベストの健康被害問題が明らかになったことで、現在は製造・使用が禁止されています。

築30年以上の住宅では、このタイプのスレート屋根が使用されている可能性があります。屋根修理の際は、専門業者による適切な調査と処理が必要です。

スレートの種類③無石綿スレート(ノンアスベストスレート)

アスベストの代替として、パルプやビニロンなどの繊維材料を混合して製造されたスレート屋根です。

1990年代前半から2000年代半ばにかけて製造されましたが、初期の製品は耐久性に問題があり、築10~20年程度で割れや欠けなどの不具合が多発しました。「コロニアルNEO」は、この時期の代表的な製品として知られています。

この時期のスレート屋根は「第二世代」と呼ばれ、特別な注意を払ってメンテナンスする必要があります。

スレートの種類④セメント系スレート(現行スレート)

現在主流となっているスレート屋根で、セメントを主材料として製造でされています。

無石綿スレートの問題を克服し、品質が大幅に改良された「第三世代」のスレートです。「コロニアルクァッド」や「コロニアルグラッサ」などが代表的な製品で、期待耐用年数は約30年と長期使用に対応しています。

表面の塗装技術も向上し、特に「コロニアルグラッサ」は無機塗料による長期間の色あせ防止効果を持っています。

日本瓦とは?

日本瓦

日本瓦は、日本国内の良質な粘土を原料として製造される伝統的な屋根材です。

瓦の歴史は非常に長く、「屋根と言えば瓦」と言われるほど、日本の建築文化に深く根ざした建材として親しまれてきました。現在でも残る歴史的建造物の多くに瓦が使用されており、その優れた耐久性と美しさを物語っています。

日本瓦は粘土を瓦の形に成型し、約1,100~1,150℃の高温で焼き上げる焼き物です。この製造過程により、優れた強度と耐久性、防水性を実現しています。

日本瓦の形状

日本瓦の屋根の形状には3つの種類があります。

| 和形(J型) | ・波打つような曲線 ・歴史的文化建築や一般住宅で広く使用されている ・雨水の流れを効率的に処理できる |

| 平形(F型) | ・シックでモダンな印象 ・和風を基調としながらも洋風の雰囲気も併せ持つ ・軽量化と防災機能を強化した軽量防災瓦(F型) |

| S型瓦(スパニッシュ瓦) | ・大きく波打った形状が特徴的 ・南欧風の建築スタイルと相性がいい ・波が斜めに入った独特のデザイン |

近年では、伝統的な和風デザインだけでなく、現代建築にも調和する洋風の日本瓦も開発・販売されており、多様な建築スタイルに対応しています。

日本瓦の種類①釉薬瓦(陶器瓦)

粘土を瓦の形に成型・乾燥させた後、表面に釉薬(ガラス質の薬剤)を塗布して約1,130℃で焼き上げた瓦です。

釉薬の成分により、青・緑・黒・茶色などさまざまな色彩を表現することができ、デザインバリエーションが豊富です。表面にはガラス質のコーティングが施されているため、ツヤのある美しい仕上がりが特徴です。

釉薬により優れた防水性と耐久性を発揮し、約50~60年の長寿命を実現しています。経年による変色がほとんどなく、新築時の美しさを長期間維持できるのも大きなメリットです。

日本瓦の種類②いぶし瓦

釉薬を使用せず、焼成後に空気を遮断した状態で燻化(くんか)工程を行う瓦です。

この特殊な製造過程により、瓦表面に炭素膜が形成され、「いぶし銀」と呼ばれる独特の銀鼠色に仕上がります。一枚一枚微妙に異なる色合いが生まれるため、均一な美しさとは異なる個性的な風合いを楽しめます。

社寺仏閣で多く使用されており、日本の伝統的な景観に欠かせない瓦として親しまれています。経年により色ムラが発生しますが、これも味わい深い変化として評価されています。

日本瓦の種類③素焼瓦(無釉瓦)

釉薬を塗布せず、そのまま焼き上げる瓦です。「テラコッタ瓦」や「スパニッシュ瓦」とも呼ばれます。

粘土本来の朱色(オレンジがかった赤色)が表現され、温かみのあるナチュラルな風合いが特徴です。洋風建築との相性が良く、日本では主に沖縄の住宅で多く見かけることができます。

陶器瓦やいぶし瓦と比較してやや安価で、自然な素材感を活かしたデザインを好む方に適しています。

セメント瓦とは?

セメント瓦

セメント瓦はセメントと砂を主原料とした屋根材です。

日本瓦に比べて軽量で、価格も抑えられているのが特徴です。表面に塗装を施すため、色やデザインの選択肢が豊富で、さまざまな建築スタイルに対応できます。

耐久性は日本瓦には劣りますが、適切なメンテナンスにより30〜40年程度の使用が可能です。しかし現在はほとんど製造・販売が行われていない過去の屋根材であるため、新しいセメント瓦を使用した補修は難しくなってきています。既存のセメント瓦屋根の屋根修理では、他の屋根材への葺き替えを検討することが一般的です。

トタン屋根とは?

トタン屋根

トタン屋根は亜鉛でメッキした鋼板を使用した屋根材です。別名「瓦棒」とも呼ばれます。以前は主流な屋根材の一つでしたが、現在はより錆びにくいガルバリウム鋼板が登場したため、施工例は減少しています。

安価な屋根材のひとつで、軽量かつ施工が容易なため倉庫や工場などでよく使用されています。一般住宅でも予算を重視する場合に選ばれることがあります。

しかし、耐久性が低く錆びやすいため耐用年数が10~20年と短く、頻繁なメンテナンスが必要です。錆による穴あきが進行すると、屋根修理の費用が大幅に増加する可能性があります。また、断熱性や遮音性に劣るため、住環境の快適性を重視する場合には不向きといえるでしょう。

アスファルトシングルとは?

アスファルトシングル

アスファルトシングルはガラス繊維にアスファルトを浸透させ、表面に着色された石粒を吹き付けたシート状の屋根材です。100年以上前に北米で開発され、カナダや米国では高いシェアを誇ります。

防水性が高く、柔軟性があるため複雑な形状の屋根にも施工可能です。また、表面の天然石が緩衝材となり防音性に優れ、サビやひび割れが発生しないのがメリットです。また表面に彩色砂粒を付着させているため、デザインのバリエーションが豊富なのも魅力。

デメリットとして、勾配が緩い屋根(3.5寸未満)への施工は原則不向きで、表面の石粒が剥がれ落ちることがあります。苔やカビが発生しやすいという特徴もあるため、地域によっては不向きな場合も。日本ではまだシェア率が低く、施工できる業者が限られている屋根材です。

屋上・ベランダ防水とは?

屋上防水・ベランダ防水

屋上防水は、平屋根(陸屋根)や勾配の少ない屋根に施される専門的な防水工事です。

建物の最上部である屋上は、雨水や雪などの自然環境に最も過酷にさらされる場所であり、適切な防水対策を行わないと雨漏りなどの深刻なトラブルを引き起こす可能性があります。防水工事は、建物の長寿命化に欠かせない重要な工事のひとつなのです。

通常の勾配のある屋根では瓦やスレートなどの屋根材が雨水を効率的に排水しますが、平屋根では水が溜まりやすいため、特別な防水処理が必要となります。

屋上防水の種類①FRP防水

FRP(Fiber Reinforced Plastic)防水は、ガラス繊維で強化されたプラスチック樹脂を屋根面に塗布する工法です。

ガラス繊維のマットにポリエステル樹脂を含浸させ、複数層を重ねることで高い強度と防水性能を実現します。硬化が非常に早く、通常1日で施工が完了するのが特徴です。

屋上防水の種類②ウレタン防水

ウレタン防水は、液状のウレタン樹脂を塗布して防水層を形成する、屋根防水の中で最も代表的な工法です。

乾燥・硬化後は弾性に富んだゴム状の防水膜となり、建物の動きに柔軟に追従します。複雑な形状の屋根にも対応でき、継ぎ目のない美しい仕上がりが特徴です。

屋上防水の種類③シート防水

シート防水は、塩化ビニル系や合成ゴム系の防水シートを屋根面に貼り付ける工法です。

工場で製造された均質なシート材料を使用するため、品質が安定しており、職人の技量による仕上がりの差が少ないのが特徴です。シートの種類により耐用年数や特性が異なります。

屋上防水の種類④アスファルト防水

アスファルト防水は、歴史のある伝統的な防水工法です。

アスファルトルーフィングシートと溶融したアスファルトを交互に重ね合わせて防水層を形成します。多層構造により高い防水性能と耐久性を実現し、長期間にわたって建物を保護します。

ガルバリウム鋼板とは?

ガルバリウム剛板

ガルバリウム鋼板は、現在屋根のリフォーム市場で特に多く使用されている屋根材です。

1972年にアメリカで開発されたこの金属素材は、鋼板の表面にアルミニウム55%、亜鉛43.4%、シリコン1.6%で構成される特殊な合金メッキを施した建材です。アルミニウムの耐食性と亜鉛の防食作用のおかげで錆に強く、メンテナンス頻度の低減が期待できます。

初期費用はスレートより高めですが、長期的なランニングコストを考慮すると、非常に経済的な屋根材といえるでしょう。

ガルバリウム鋼板のメリット

ガルバリウム鋼板は多くの優れた特性を持つ屋根修理に一番適した屋根材です。

ここでは、カバー工法の屋根材としても選ばれているガルバリウム剛板のメリットを詳しく解説します。建物の性能向上や維持管理の面で、どのような利点があるのかを理解しましょう。

耐食性が高い

ガルバリウム鋼板の最大の特徴は、優れた耐食性です。

アルミニウムと亜鉛の合金メッキにより、従来のトタン屋根と比較して3-6倍の耐食性を実現しています。海岸地域のような塩害環境でも、錆の発生を大幅に抑制できます。

この特性により、定期的な塗装メンテナンスの頻度を減らすことができ、長期的な維持費用の削減につながります。特に雨の多い日本の気候条件下では、錆びにくさは大きなメリットと言えるでしょう。

軽量

ガルバリウム鋼板は非常に軽量な屋根材です。

日本瓦の約1/10、スレートの約1/4の重量しかないため、建物の構造への負担を大幅に軽減できます。既存住宅のリフォームでも、構造補強を最小限に抑えながら屋根の葺き替えが可能です。

軽量性は地震対策としても有効で、建物の重心を下げることで耐震性能の向上につながります。また、施工時の作業負担も軽減され、工期短縮にもつながります。

耐用年数が長い

ガルバリウム鋼板は25〜35年という長い耐用年数を誇ります。

適切なメンテナンスを行うことで、さらに長期間の使用も可能です。初期費用は高めですが、頻繁な屋根交換による工事費用や廃材処理費用の削減にもつながるため、長期的に見れば非常に経済的な屋根材と言えます。

また、環境負荷の軽減という観点からも、持続可能な建材として注目されています。

雨音対策が可能

ガルバリウム鋼板自体の遮音性能は高くありませんが、適切な下地材や断熱材と組み合わせることで、金属屋根特有の雨音の問題を大幅に改善できます。

特に立平葺きという施工方法では、屋根材と下地の間に空気層を設けることで、遮音効果が向上。住環境の快適性を重視したい人に適した屋根材です。

工夫次第で断熱性を高められる

ガルバリウム鋼板は施工時に断熱材を組み合わせることで、高い断熱効果を実現できます。夏の暑さや冬の寒さから室内環境を守り、冷暖房費の節約にも貢献します。

遮熱塗料を併用することで、さらに断熱性能を向上させることも可能。エネルギー効率の高い住宅を目指したい場合におすすめの屋根材と言えるでしょう。

ガルバリウム鋼板のデメリット

優れた特性を持つガルバリウム鋼板ですが、いくつかの注意点もあります。

導入を検討する際には、メリットだけでなくデメリットも十分に理解しておくことが重要です。事前に把握しておくことで、適切な対策や心構えができます。

傷つきやすい

ガルバリウム鋼板は比較的傷つきやすい材料です。

飛来物や工事時の不注意により、表面に傷がつく可能性があります。傷がついた部分から錆が発生する恐れもあるため、定期的な点検と早期の補修が必要です。

特に台風などの強風時には、飛散物による損傷リスクが高まります。また、屋根に上る際の歩行や雪下ろし作業でも傷がつきやすいため、メンテナンス時には十分な注意が必要です。

初期費用が高い

見た目が同じ板形状のスレートと比較するとガルバリウム鋼板は初期導入費用が高めです。

材料費だけでなく、専門的な施工技術が必要なため工賃もスレートと比較すると割高になるのが一般的です。

ただし、長期的な耐用年数とメンテナンス費用の削減を考慮すれば、トータルコストでは圧倒的に経済的になる場合が多いのも事実です。初期費用と長期的なメリットのバランスを検討することが重要です。

ガルバリウム鋼板を屋根材に選ぶ際の注意点

ガルバリウム鋼板を選択する際には、いくつかの重要なポイントがあります。

適切な選択と施工により、その優れた性能を最大限に活用できます。事前に確認すべき注意点を理解して、失敗のない屋根材選びを行いましょう。

施工業者の選定が重要

ガルバリウム鋼板を取り扱う際は専門的な技術が必要です。

経験豊富で信頼できる業者を選ぶことが、施工品質を左右する最重要ポイントとなります。施工技術の差が仕上がりや耐久性に大きく影響するため、慎重な業者選びが必要です。

業者選びのポイント

- ガルバリウム鋼板の施工実績が豊富か

- 適切な資格や認定を持っているか

- 過去の施工事例を確認できるか

- 知人や友人または近所の方たちの評判はどうか

- アフターサービス(定期点検など)や保証制度が充実しているか

- 見積もりの内容が詳細で分かりやすいか

- 電話対応や担当者の丁寧さや信用性はどうか

建物に合っているかを確認

評判の良いガルバリウム剛板でも、すべての屋根に合うとは限りません。

軽い屋根材とはいっても、家の骨組みで支えられるかや、住んでいる場所の条件に合うかを確認することが大切です。事前にしっかり調べることで、安心して長く使えます。

確認しておくこと

- 今の屋根の骨組みで重さに耐えられるか

- 海の近くや工場の近くなど特別な環境への対応

- 家の古さや傷み具合

- 屋根の傾きや形に合うか

- 雨どいなど他の部分との相性

定期的な確認

ガルバリウム鋼板の屋根を長く使うためには、定期的な確認が重要です。

計画的に点検やお手入れをすると、小さな問題を早く見つけて直すことができ、大きな修理を防げます。きちんとお手入れすれば、長く安全に使えるでしょう。

屋根修理スケジュール例

- 年1-2回: 自分で見て確認(傷や色の変化をチェック)

- 5年ごと: 専門業者による詳しい点検と掃除

- 10年ごと: 必要であれば塗り直しや部分的な修理を検討

- 台風の後: 臨時点検(飛んできたものによる傷の確認)

総合的な予算計画

ガルバリウム鋼板はメンテナンスフリーと言われている分、スレートなどの割れる可能性のある屋根材よりも一般的に少し割高になっています。

同じ軽量瓦であるスレートと比較した場合、最初にかかる費用は高めですが日本瓦の費用よりも安価になるため長い目で見た検討が大切です。

最初にかかるお金と後のお手入れ費用のバランスを考えた計画を立てれば、後悔しない選択ができます。

考えておくべき費用

- 材料代と工事代(最初にかかるお金)

- 定期的なお手入れ費用

- 将来の部分的な修理費用

- 他の屋根材との20-30年間の総費用比較

- 家の価値への影響

- 安心感

- 地震の際の耐震性能の向上

ガルバリウム鋼板を使ったカバー工法と葺き替えの修理費用はこちら

最後まで読んで頂きありがとうございました。

たくさんの屋根の種類があり知識を得るのもとても大変ですが、家屋がある限りいつかは必ず屋根修理をする時が訪れます。

屋根修理業界は市場がどんどん拡大しており、たくさんの屋根工事店・屋根修理業者が増え続けている現状があります。

屋根工事店・屋根修理業者選びはとても重要であり、正しい選択をするためにも、依頼する方にもある程度の知識を持って頂くことでそれが必ず交渉の際に役に立つはずと思いこの記事を公開しています。

大切な愛着のある我が家に、また安心して住み続けられることができますよう心から願います。